LAS PRESAS Y LOS ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE

UNA ASOCIACIÓN INCOMPATIBLE EN LA ANTIGÜEDAD:

EL ABASTECIMIENTO EN AUGUSTA EMERITA.

Publicado AUGUSTA EMERITA. Territorios, Espacios,

Imágenes y Gentes en Lusitania Romana.

Nogales Barrasate, T. 2.005 (Ed. científica)

Santiago

Feijoo Martínez © 2005

(Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida)

TRAIANVS © 2005

Versión PDF

En este trabajo se va a intentar demostrar una idea central que, a pesar de ser muy simple, no es evidente a causa de los avances científicos de la cultura Contemporánea, pues hoy en día con solo abrir un grifo tenemos toda el agua que queremos y sabemos bien que en muchos sitios procede de pantanos. Inmersos en esta concepción se ha dicho que dos de los acueductos que surtían a la ciudad de Mérida captaban de las presas de Cornalvo y Proserpina, pero la idea que vamos a defender es que no es posible que haya sido así.

En realidad, hasta el siglo XIX el ser humano no se ha abastecido para beber de agua embalsada, pues no es potable. Esta proposición sencilla tiene validez universal, entendiendo como tal que se cumple normalmente, siendo sus excepciones achacables a individuos aislados o a necesidad imperiosa. Es cierto que cuando estudiamos el comportamiento del ser humano las afirmaciones categóricas prácticamente no existen, ya que hay múltiples variables a tener en cuenta, pero sí que podemos encontrar una regla que se cumpla habitualmente, sobre todo si estamos hablando de cuestiones físicas.

La aceptación de esta regla nos irá llevando a otras conclusiones; por ejemplo, un corolario lógico es que por tanto, no solo para Mérida con Proserpina y Cornalvo, sino también para el resto de poblaciones resulta prácticamente imposible que se captara el agua para sus acueductos de las presas. Es el caso también de Toledo o Zaragoza con los embalses de la Alcantarilla o de Muel respectivamente. Si esto es así, a su vez, nos lleva a plantearnos una serie de preguntas como: ¿para que servían estas presas?. ¿Son coetáneas a los acueductos? Y si no es así, ¿de qué época son?

En este trabajo es imposible desarrollar en toda su extensión la argumentación, y sobre todo sus implicaciones, ya que prácticamente habría que convertirlo en una Tesis Doctoral. O en varias. Por eso, para poder exponerlo con claridad y en una extensión aceptable, quedarán muchas cuestiones solamente apuntadas y a la espera de ser ampliadas en nuevos trabajos. Por la misma razón, solamente profundizaremos en el caso emeritense, haciendo extensibles las conclusiones al resto de ciudades, villas o pueblos; romanos sobre todo, pero también a todos los herederos de su cultura clásica.

En el caso de la ingeniería romana, creemos que una obra tan costosa y tan compleja como un acueducto, cuando se conduce a una ciudad, tiene como función principal llevar agua para beber. En una cultura del agua como la romana lógicamente se buscaba cubrir otras necesidades: termas, industrias o particulares participaban de este abastecimiento, pero de forma prioritaria se surtía a las fuentes públicas. Es cierto que hay conducciones con fin industrial, pero son mucho más pequeñas, pues ¿qué industrias pueden justificar el acueducto de los Milagros en Mérida? Creemos que ninguna y, sin embargo, pensamos que son obras producto de una inversión destinada a toda la ciudadanía y no solo para un sector, por muy poderoso que este sea.

El territorio cobra un especial valor en la argumentación, ya que juega un papel fundamental a la hora de fundar una ciudad. Un territorio sin agua potable jamás sería elegido para crear una urbe. Se puede decir que de eso sabían mucho los romanos, pues aún tenían que dedicar enormes recursos para traer el agua desde largas distancias, pues Roma se había fundado en una zona rodeada de pantanos.

Sobre la implicación de los embalses en el abastecimiento a estas ciudades hay en la historiografía un consenso unánime y por eso no vamos a refutar citando a autores singulares, pues no tiene sentido. La tesis tradicional la hemos compartido todos. Por ello, para no hacer muy extenso el apartado de bibliografía, solamente pondremos las obras citadas en el texto aunque los trabajos consultados son muchos más, remitiéndonos para el caso de Mérida a P. Mateos et al. (2002) o a T. Nogales (2002) para ver a los autores de los que todos somos herederos. Otra puntualización es necesaria respecto a las citas, pues aunque este trabajo tenga como fin el estudio de las obras hidráulicas romanas, se van a traer a colación varias referencias de otras épocas, incluso actuales, ya que hay cuestiones que no han cambiado con el tiempo.

El artículo creemos que es importante dividirlo en capítulos para seguir bien el hilo argumental pero, sobre todo, para no crear un totus revolutum en el que unas conclusiones se mezclen con otras, ya que se van a publicar varias cuestiones inéditas y algunas ideas nuevas que por sí solas podrían ser trabajos individuales. Son capítulos cortos, pero de esta forma esperamos que si alguna parte es errónea (lo que sucede normalmente), no afecte a todo el artículo en conjunto.

Para el estudio de las obras de ingeniería romanas dedicadas al agua es fundamental plantear unos aspectos sobre la interacción del ser humano con este elemento. Posiblemente muchos lectores podrán pensar que estas partes del texto son poco arqueológicas, pero consideramos que son una porción indispensable de la argumentación que se va a exponer sobre los acueductos y las presas, junto con los aspectos históricos y culturales. Creemos que un arqueólogo no solo tiene que estudiar objetos, sino que también uno de sus objetivos es comprender por qué los hacemos de una forma determinada. Es decir, si no comprendemos la relación del agua con el ser humano, tampoco podremos comprender las obras de éste para abastecerse.

Todos los condicionantes que se van a analizar tienen su sentido al poner de relieve el cuidado que se ha tenido -y su porqué- a la hora de captar agua para beber, demostrando como era imposible -e impensable- antes del siglo XIX la toma en embalses al aire libre.

Capítulo I: La cotidianidad y la salubridad: aspectos físicos

"Si los seres animados tuvieran una deficiente cantidad de agua, acabarían pereciendo agotados y secos, pues estarían privados del elemento agua, que es el principio de todas las cosas" Vitruvio, VIII.

Puede resultar una obviedad, pero comenzaremos por reconocer que pocas cosas son tan indispensables para mantenernos vivos, ya que al no tener reservas nosotros necesitamos el agua cotidianamente. Es una relación en la que dependemos completamente de ella, pues si no la bebemos en pocos días morimos (en comparación, un adulto sano y bien nutrido puede vivir incluso 60 o 70 días sin consumir alimento, dependiendo evidentemente de la grasa que tenga [Grande-Covián, 1993]).

No hay otra sustancia tan ampliamente involucrada en tan diversas funciones: todas las reacciones químicas del organismo tienen lugar en un medio acuoso; además, sirve como transportador de nutrientes y vehículo para evacuar desechos y, también, lubrica a tejidos y articulaciones. Una función destacable es su papel en el proceso de termorregulación del organismo, ayudando a evitar variaciones de temperatura que podrían ser fatales (Arbones et al., 2003).

Físicamente la importancia y la necesidad del agua se pone de manifiesto en mayor medida en los sectores de población infantil (Vitoria y Arias, 2000: 10) y en la tercera edad (Arbones et al., 2003: 124) que, como veremos más tarde, también son los sectores con mayor riesgo de enfermedad al ser los más débiles.

Como tenemos actualmente agua corriente en nuestras casas a esta dependencia diaria prácticamente no le damos importancia, pero hasta hace muy poco sí que se le daba, pues resulta un engorro si todos los días debemos ir a la fuente o sacarla del pozo. Aun siendo importante este esfuerzo, cuando no queda más remedio que hacerlo se convierte en rutina e, incluso, puede resultar una costumbre agradable. Por eso la cuestión mas importante de esta necesidad cotidiana afecta a otro ámbito en dónde sus consecuencias ya son de mayor calado: la salubridad, y así se entendía ya en Roma, como dice Frontino, I: "...me ha encargado de la administración de las aguas, cargo que concierne no solo al provecho sino también a la sanidad..."

La preocupación por beber agua de calidad es universal, desde la selva amazónica[1] hasta la Puerta del Sol, y cuando no se tiene la mortalidad se dispara. Es curioso como en nuestra cultura está extendida la creencia de que las sociedades que no tienen acceso a agua de calidad están acostumbradas a ello y no les pasa nada. En parte es cierto, aunque solo en esa parte de la población que vemos, que es la que ha sobrevivido. Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), un millón ochocientas mil personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera); un 90% de esas personas son niños menores de cinco años, principalmente procedentes de países en desarrollo. Un 88% de las enfermedades diarreicas se puede atribuir a un abastecimiento de agua insalubre y a un saneamiento y una higiene deficientes.

Las enfermedades y las muertes causadas por un agua en mal estado afectan al ser humano en una proporción mucho mayor que las de origen alimentario. Actualmente, en las sociedades en vías de desarrollo alrededor del 80 por ciento de todas las enfermedades y más de una tercera parte de todas las muertes están relacionadas con el agua. En regiones de nuestro país, este tipo de enfermedades rondan el 20% de las de origen alimentario (Martín, 2003), aún cuando se supone que su salubridad está casi totalmente controlada.

Estos datos se traen a colación para entender por qué en Roma se construían los acueductos, buscando buenos manantiales a kilómetros de distancia justamente para paliar estos problemas de salubridad del agua proveniente de fuentes de mala calidad.

En este sentido, hay que tener controlados varios factores que, por sí solos o combinados, influyen decisivamente en la potabilidad. Los autores clásicos no son ajenos al tema, planteando una serie de principios que demuestran que conocían estos factores, y los acueductos que conservamos en todo el imperio los siguen rigurosamente. Podemos separarlos en tres puntos aunque sea realmente el tercero el que afecta al ser humano, mientras que los dos primeros son cruciales para que éste último no se produzca:

I.1 - La luz:

Es un elemento determinante. Si se quiere estar seguro de la pureza del agua tiene que haber estado preservada de la luz del sol, pues la luz significa el comienzo de vida en ella. Así ya se entendía en la antigüedad como nos ilustra Vitruvio (VIII, VI ): "Su obra de albañilería debe ser abovedada, con el fin de proteger el agua de los rayos solares."

Hoy en día se sigue esta regla a rajatabla en el envasado del agua mineral, protegiendo totalmente la zona del manantial (Bermejo, 1990: 115); aunque luego se plieguen estas empresas al todopoderoso marketing, que impone que las botellas sean transparentes. Eso sí, todos podemos leer en las etiquetas la recomendación de mantenerlas alejadas de la luz.

Este concepto se encuentra presente en muchos pasajes de las fuentes antiguas, en primer lugar bajo la advertencia de captar el manantial bajo tierra; valga como ejemplo Frontino V: "Tuvo como compañero de magistratura a Gayo Plauto, a quien se le dio el sobrenombre de 'cazador' por haber buscado las corrientes subterráneas de esta conducción"; o en Vitruvio VIII, I: "...excepto las que precedan de las mismas montañas, que, siguiendo un curso subterráneo, broten en medio de la llanura; a la sombra de los árboles resultan tan agradables como las aguas de los manantiales de alta montaña."; o, por último, haciendo alusión a su conducción a cubierto enfrentándola a los cursos a cielo abierto; como en Paladio I, XVII: "Resultará higiénico llevar allí el agua por tuberías de barro y que se recoja en una cisterna cubierta; pues el agua de lluvia es la mejor de todas para beber, hasta el punto de que, aunque pueda recurrirse al agua corriente, que no es sana, deba dejarse para los baños y el cultivo de las huertas".

Las conducciones que tenemos en Mérida -también las que hasta ahora se han asociado a las presas- siguen este mismo precepto. Todos los canales en su recorrido completo estaban abovedados[2] (Fig. 1), lo que constituye una total contradicción si se estaba captando de un embalse donde el agua había estado al aire. Resulta inconcebible que se realizara el esfuerzo de cubrir decenas de kilómetros de canal para proteger el agua, si ya desde su comienzo se tomaba de un lugar expuesto continuamente a todo tipo de contaminación.

Pero aún tenemos más pruebas: los romanos utilizaron el predominio de tonos rojizos, un sistema muy simple en este caso inédito, para eludir la proliferación de las algas al ser los primeros organismos que nacen al dar la luz del sol en el agua. Controlándolas, ya que son el origen de la cadena alimentaria, así mismo se evita también el nacimiento de bacterias, protozoos, virus, etc.

Las algas son unos organismos que, en la historia de la evolución, vivieron millones de años en los océanos y se adaptaron a la luz dominante ahí: con alta proporción de radiación azul y escasa radiación roja, que no llega a penetrar más de cinco metros de profundidad. La mayoría de las algas que más tarde emigraron hacia el agua dulce mantuvieron su habilidad para captar los rayos azules, por lo que si se dispone un medio donde domine la luz roja se evitara en gran medida su proliferación (Fig. 2). Es una de las razones del mortero con fragmentos de cerámica romano -junto a la de ser un pavimento hidráulico como es sabido-, pues al estar compuesto por cal y múltiples fragmentos de barro, que le dan un tono rojizo, se consigue así el efecto deseado. Esta también es la razón por la que en época islámica se recubren con almagra los aljibes y piezas de cerámica asociadas al agua. Así se aprecia en la cerámica islámica en cántaros, barreños y jarros (Alba y Feijoo, 2001: 337 y 347), solución acompañada muchas veces del bruñido y que pervive hasta en época Moderna y Contemporánea (Alba, 1996: 496). Dos materiales completamente distintos, almagra y cerámica cumpliendo la misma función en momentos muy diferentes.

No sabemos cuando se pierde la memoria de este uso del color rojo, pero sí sabemos que se utilizó conscientemente en el acueducto de los Milagros de Mérida. Aquí, el canal está recubierto en la mayoría de su recorrido por un mortero de cal y arena (Ayerbe, 2000: 45) al que se le ha añadido cuarzo machacado para darle dureza. Pero varios metros antes de llegar a la piscina limaria -situada justo cuando comienzan las arquerías que atraviesan el valle del Albarregas-, y en ésta misma, se sustituye progresivamente el cuarzo por los fragmentos de cerámica, dando al mortero el color rojizo necesario para evitar las algas. La piscina limaria es el punto donde la luz puede penetrar en el canal debido a las operaciones de limpieza y, por tanto, un lugar donde puede producirse la contaminación.

Resulta curioso comprobar como en la actualidad la aplicación práctica de este principio se emplea generalizadamente en los acuarios, existiendo en el mercado varias lámparas que utilizan diferentes gamas de color para así hacer crecer más (o no) a los distintos habitantes de la pecera.

La piscina limaria, aparte de decantar las partículas en suspensión previamente al comienzo de las arquerías del acueducto, lo hace para servir a una pequeña fuente situada en su lado sur (Feijoo, 2002: 19) y que, para mayor seguridad, se ha abovedado también para que ni siquiera la luz pueda penetrar al interior de la conducción por el caño (Fig. 3a y 3b). Por esta razón la construcción de fuentes en la antigüedad bajo una bóveda o a cubierto es una constante, conservándose en la península numerosos ejemplos.

Si se tiene este exquisito cuidado en mantener el agua pura, de nuevo vemos como es totalmente incompatible con la captación de un embalse y solo puede haber sido realizada de un manantial.

Pero aún hay otra razón por la que mantener el agua alejada de la luz, pues el sol calienta, como explicaremos en el punto siguiente.

I.2 - El calor o el frío:

Es el segundo factor determinante para la salubridad. La temperatura del agua siempre ha estado asociada a su calidad, como se desprende de Vitruvio VIII, I: "Donde sí hay agua en abundancia, fresquita y saludable, es en las faldas de los montes..."

Como todo el mundo sabe el frío conserva, ralentizando el metabolismo de los seres vivos y evitando su proliferación. En un agua fría hay muchas menos probabilidades de que los organismos patógenos se hayan reproducido hasta resultar dañinos. Normalmente si el agua está fría tendremos un buen indicador de su posible pureza y, por ello, no es casualidad que a casi todo el mundo le guste el agua fresca; es una cuestión en la que nuestro comportamiento ha sido fijado instintivamente para garantizar nuestra supervivencia. En este punto hay que hacer una aclaración: cuando bebemos directamente de una fuente si el agua está templada provoca inmediatamente el rechazo pero, sin embargo, una vez en un recipiente es costumbre de muchos pueblos beberla caliente. En este caso, al hervirla, ya sea sola o en infusión con hierbas, se están eliminando la mayoría de los organismos que pueden ser malsanos. En Roma, por ejemplo, a Nerón le gustaba beber agua primero hervida y luego enfriada en la nieve y, por lo general, se tomaban infusiones cotidianamente -el aqua calda- siendo apreciadas prácticamente en todas partes y ocupando el lugar de nuestros tes o cafés (Malissard, 2001: 42-43).

Con el agua caliente, en contraposición, una frecuencia baja de enfermedad en los humanos podría convertirse en una mortalidad masiva al hacerse los patógenos más virulentos.

Vitruvio (VIII, I), al describir cómo buscar el agua, enumera una serie de cualidades negativas, entre las que se encuentra que la caliente no es buena: "Las aguas que discurren por terrenos llanos son salobres, gruesas, algo templadas y de mal sabor...", ya que es un factor importante a tener en cuenta a la hora de beber de lugares que no se conocen.

Tener el agua fresca, por tanto, es una de las razones por la que los aljibes romanos (e islámicos, etc.) se hacen subterráneos, manteniendo el agua a una temperatura constante durante todo el año para así conservarla el mayor tiempo potable. También por eso las conducciones van abovedadas y, siempre que se puede, con el canal excavado en el suelo para que éste último funcione como un aislante térmico.

Mantener cerrado el canal es muy importante, de hecho es el elemento que suele diferenciar el uso para el que va a ser destinada el agua: si va al aire se utilizará para riego, molinos, industrias, etc.; pero si aparecen cubiertos los canales (por el esfuerzo extra que supone y siempre que no sean conducciones de aguas sucias) es casi seguro que se destinará al consumo humano, por supuesto salvando excepciones por condicionantes particulares. Aislar el acueducto tiene una tercera razón, como explicaremos en el punto siguiente.

I.3 - Los agentes externos:

El tercer factor, que es el que en realidad nos afecta, es todo aquello ajeno al agua: normalmente la materia que pueda caer o contener y se puede distinguir entre la orgánica y la inorgánica.

La primera es, en principio, bastante más peligrosa. Mucha de ella no es perjudicial en sí misma, pero sí constituye el nutriente para el nacimiento de organismos que sí lo son. Siendo gráficos, una flor en el agua no es dañina, pero esa misma flor putrefacta sí lo es. Por eso es fundamental también el cerramiento de las conducciones y los manantiales, para evitar que pueda caer cualquier tipo de materia potencialmente perniciosa, regla que se cumple en todas las épocas, recordemos los qanats islámicos o los viajes de agua modernos de tantas ciudades peninsulares.

Si el agua se encuentra al aire libre le puede caer mucha materia orgánica transportada por el viento, pero quizás lo más peligroso sea la actividad animal y humana, puesto que ambos pueden actuar de huéspedes de bacterias, virus o protozoos que causan enfermedades[3]. En la figura 4 vemos la vida animal en Proserpina -cuyas defecaciones normalmente acaban en el agua- y también toda una serie de vegetación de ribera que es el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de vida, haciendo lógicamente el agua no potable.

El agua embalsada funciona ecológicamente como un sistema lacustre (Fig. 5), en donde no hay ningún tramo de la columna donde tomar agua de calidad. Tanto en la capa superficial como en las más profundas, el ciclo de la materia y la vida hace que siempre esté contaminada para el ser humano.

La materia inorgánica en principio es más controlable. Si se desconoce la fuente, es fácil saber si el agua es venenosa por llevar sustancias disueltas. Por eso el problema se centra más en las partículas en suspensión y, como normalmente siempre lleva algo, la cuestión está en saber cuándo se llega al límite y dejan de ser aptas para nuestro consumo. Vitruvio (VIII, IV) recomienda realizar una serie de pruebas para ver si el agua deja marcas en los recipientes, lo que significaría que no es salubre. De todas formas, una vez seleccionada la fuente, se recurría a procesos de decantación para eliminar la mayoría de estas partículas en las piscinas limarias.

En resumen, las obras destinadas a llevar agua para el consumo humano debían cumplir estas condiciones: elegir un manantial de agua de calidad, luego que no le dé el sol, mantenerla fresca y, por último, a salvo de contaminantes externos. La razón es simple: si el agua no tiene nutrientes y no le da la luz es imposible la vida en ella. Ahora bien, como garantizar esto al cien por cien es muy difícil, si además se mantiene fría se evitará la posible proliferación de los organismos patógenos.

Capítulo II: La salubridad y la seguridad

Algo objetivo como la salud tiene su reflejo en la concepción que tenemos de ella subjetivamente, entendiéndose como la sensación de seguridad que podamos tener a la hora de beber agua. Este aspecto hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos referimos a las obras humanas, y con mayor razón si hablamos de política, municipal o imperial según sea el caso.

Confiar en la fuente es básico para la tranquilidad y la seguridad dado que, si no es así, todos los días tendremos la sensación de estar jugando a una lotería con nuestra salud, y realmente se estará haciendo. El problema se agrava si tenemos en cuenta que normalmente el ser humano vive en sociedad y suele tener familia, pues las enfermedades causan una mortandad mucho mayor en los grupos más débiles: enfermos, ancianos y niños como ya hemos dicho. Es decir, un adulto joven cuando coge agua para su familia supone que es potable, aunque sabe que, si está contaminada, él con suerte solo estará unos días en cama. Pero lo peor es que también es consciente de que se expone a que mueran sus hijos, o sus padres si son ancianos. En este caso es necesario remarcar la idea de que todos los días, absolutamente todos los días, podemos estar jugándonos mucho si no tenemos control sobre el agua que bebemos.

Por ello es por lo que tienen tanto valor los acueductos. El evergetismo tiene uno de sus mayores exponentes en estas magnas obras, normalmente ejecutadas por los emperadores debido a su alto coste, difícilmente asumible por las comunidades urbanas (Alföldy, 1994: 65). Y, en los casos en los que éstas lo financian, el emperador sigue de cerca la obra controlando los errores cometidos, como nos revela la correspondencia entre Trajano y Plinio el Joven acerca del acueducto de Nicomedia.

El emperador surte de agua de calidad al ciudadano proporcionándole esa seguridad y confianza, cuyo valor es inconmensurable. Todos los días, al abastecerse de agua, el ciudadano recuerda a su benefactor y por eso los acueductos llevan el nombre de su constructor. Como dice Andreu (2004: 55-56), el emperador no necesitaba del evergetismo para avanzar en su cursus honorum pero sí podía con él tener contenta a la ciudad y garantizarse un grato recuerdo en las futuras generaciones. Además, también servían estas obras para ganarse la lealtad de los súbditos (Alföldy, 1994: 63), razón en nada menospreciable si tenemos en cuenta las guerras civiles que periódicamente se sucedían en el imperio romano. Imaginemos por un momento a un ciudadano emeritense yendo a por agua a la fuente y que ésta salga verde; o a toda la ciudad enferma de cólera; o con gastroenteritis. Imaginemos lo agradecidos que estarían al emperador.

Es una situación lógicamente imposible y por eso jamás podría plantearse el tomar el agua de un embalse para un acueducto. Muy al contrario, tanto los emperadores como los diferentes cargos municipales, cuidaron mucho y continuamente por mantener estas obras en el mejor estado posible, ya sea mediante la legislación (ver Frontino, CXXVII) o mediante obras de reparación y mejora ampliamente documentadas, pues aunque el constructor del acueducto se llevara los laureles, tiempo después los que los mantenían en funcionamiento -ya con inversiones menores si asequibles para el municipio- también se llevaban una parte importante de los mismos, participando en el evergetismo tan consustancial al imperio romano.

En Mérida solamente conocemos el nombre de una de las conducciones: el AQVA AUGVSTA que se corresponde con la de Cornalvo y que se refiere a una fundación imperial (Hiernard y Álvarez: 1982: 226) y por ello dudamos mucho que se hubiese captado de la presa, tal y como hasta ahora se cree.

Se puede abrir otro capítulo muy interesante sobre la sacralización de las aguas y, aunque en este artículo no vamos a extendernos, es necesario apuntar que es otro aspecto a tener en cuenta. La intercesión divina en la purificación del agua es un factor subjetivo que ha influido mucho en el comportamiento humano y denota la peligrosidad inherente a ella. El manantial se protege físicamente, pero siempre ha podido existir algún factor desconocido fuera de control por el que se haya podido contaminar. Por eso los dioses pueden ser necesarios, ya que gracias a su intercesión se confía que el agua se mantendrá pura, dando esa confianza adicional tan reconfortante.

En el imperio romano prácticamente toda clase de agua estaba asociada a un dios, pero especialmente las aguas termales y los manantiales (Peréx, 1997: 89). Son estos últimos los que nos interesan ya que el acueducto se convierte en una mera prolongación de la corriente subterránea, trasladando el manantial al interior de la ciudad. Por ello, normalmente terminan en una fuente donde vive la ninfa asociada, en clara evocación de las fuentes de Roma, cuyo mayor exponente era donde vivía la ninfa Egeria. Estas fuentes son la cima del evergetismo asociado al agua. Es el fin monumental de la conducción (Fig. 6), que se remataba con este edificio donde manaba de forma espectacular y donde vivían las ninfas. Normalmente está situada tras el castelum aquae, una vez realizada la purificación física por decantación, y a partir del cual el agua se distribuía a otras fuentes menores repartidas por las calles y puertas de la ciudad. En Roma había una norme preocupación por el abastecimiento de agua, lo que se refleja en el aumento sistemático del número de fuentes públicas, contando en época de Frontino con 591 mientras que en el s. IV habían aumentado a 1352 (Malissard, 1996: 25).

En Mérida T. Barrientos (1998: 40) ha identificado la estructura del cerro del Calvario como una fuente monumental, y si es así -que creemos que sí- estamos ante otra contradicción si se captaba de la presa de Proserpina, pues no tiene sentido realizar una fuente de la que no se pueda beber. Así mismo, tampoco encontramos lógico realizar una obra como el acueducto de los Milagros (Fig. 7) para llevar a Mérida un agua embalsada, de peor calidad que la que se podía sacar de los aljibes, que sabemos poseían muchas de las casas romanas (Alba, 2001: 62).

Proteger religiosamente el manantial o los utensilios relacionados con el agua es constante, pero como hemos dicho no vamos a extendernos aquí, valgan como ejemplo dos casos cercanos: el cristianismo ya en el siglo VIII pone las fuentes bajo la advocación de algún santo (Maraver, 1997: 41), costumbre que actualmente perdura, no siendo difícil ver cruces sobre los caños. El Islam también tenía su forma apotropaica de purificar el agua mediante las tres líneas que se pintaban en los cántaros y jarros, que son la esquematización del nombre de Alá (Alba y Feijoo, 2001: 363-365).

Antes del siglo XIX, con el sistema de abastecimiento clásico, se era plenamente consciente de la peligrosidad del agua y por eso era fundamental saber cuál es potencialmente peligrosa. Este es un principio que hasta ahora ha estado presente en toda la exposición, pues el agua se encuentra de muchas formas en la naturaleza y es importante distinguirlas.

Capítulo III: No todas las aguas son iguales: calidades entre ellas, incluyendo las que no son aptas para el consumo.

En caso de necesidad cualquier agua sirve para calmar la sed. A todos seguramente nos vienen a la cabeza las historias sobre los náufragos que, incapaces de aguantar, beben agua de mar y los efectos que hace en ellos. En tierra firme las opciones se amplían y desde muy antiguo -posiblemente desde nuestra primera condición humana- se ha sabido distinguir (y buscar) las mejores aguas para beber.

Los autores clásicos son muy claros a la hora de distinguir entre los diferentes tipos de aguas, y nosotros las vamos a ordenar por clases, según su calidad en orden decreciente:

Clase A- El agua de lluvia.

Según Vitruvio (VIII, II) y Paladio (I, XVII) es la que tiene unas propiedades más salubres. Seguramente la ponen en primer lugar porque su característica principal es que siempre se puede confiar en ella (por lo menos hasta la aparición de la lluvia ácida). No hay posibilidad de que esté contaminada y, si se almacena de forma correcta, puede conservarse casi indefinidamente. Los aljibes cumplen perfectamente esa función y en las casas romanas de Mérida seguramente se construyen como una reserva en caso de cortes del suministro por mantenimiento de los acueductos.

El agua de lluvia, además, si introducimos otro factor muy importante en el ser humano, el gusto, siempre está buena.

Clase B- Fuentes y manantiales.

Los hay de cientos de tipos, en muchos casos de excelente calidad (aguas minerales), pero en otros casos pueden ser venenosos. Hay que conocerlos. Vitruvio dedica un capítulo completo (VIII, III) a enumerar diferentes fuentes -cada una con sus propiedades, aunque muchas son más mitológicas que reales-, que termina con una frase que resume perfectamente lo que aquí se está exponiendo: "Por todo esto, debe ponerse la máxima atención y habilidad en buscar y elegir bien los manantiales para proteger la salud de los humanos". También, Vitruvio (VIII, I) nos alecciona sobre la importancia de captar de un manantial, excavando si hace falta en el subsuelo: “Si hay manantiales que hacen fluir el agua al descubierto, será sencillo disponer de ella; pero si no aflora al exterior, deben buscarse y deben captarse bajo tierra sus manantiales.”

Esta búsqueda de fuentes de calidad está presente siempre que se habla de abastecimiento. Quizás el paralelo más cercano que tenemos hoy en día de la preocupación que ello suscita es el enorme auge que tiene la venta de aguas minerales -que prácticamente nos acercan el manantial a casa-, despreciándose el agua del grifo por un amplio sector de la población. En las grandes ciudades, como Barcelona, llega a ser la mitad de sus habitantes los que desprecian el agua del suministro público (Ortega et al., 2002: 70). En Mérida hay gente que estima de mayor calidad la que sigue trayendo el acueducto de San Lázaro, por lo que es frecuente ver a vecinos hacer acopio de ella.

Antropológicamente es sorprendente la atracción que puede suponer una fuente famosa en una localidad, hasta el punto de que hay personas que recorren kilómetros en coche para llenar varios bidones en ellas. Suele ser un tipo de agua de manantial que por sus características podría pasar al primer lugar en esta clasificación: son las fuentes de aguas medicinales, que unen su pureza a sus propiedades salutíferas. En el entorno de Mérida hay una fuente en Alange y otra en Arroyo de San Serván, las dos más preciadas de la zona, donde normalmente llegan a esperarse colas incluso desde las cinco de la mañana (Fig 8). La primera de ellas fue un balneario ya en época romana y estamos seguros de que, de no estar el río Guadiana entre la ciudad y estas fuentes -haciendo imposible su conducción-, se habría abastecido Mérida de ambas.

Clase C- Los pozos.

"Si no encontramos fuentes de donde se pueda traer el agua es preciso horadar pozos." (Vitruvio VIII, VI). Captan del nivel freático por lo que normalmente tienen buena calidad. Tradicionalmente los brocales siempre han estado tapados para que no penetre la luz ni la materia orgánica y así mantenerlos en buen estado. El problema que puede afectarles es la contaminación por filtración de aguas sucias, que en una ciudad puede ser importante. Las cloacas de Mérida en época romana no estaban impermeabilizadas de ninguna manera, habiéndose realizado el canal directamente en la roca (Alba, 2001: 74), por lo que es seguro que estas se producirían. Quizás eso explique la existencia de aljibes en las casas, cuyo agua de lluvia está reservada para el consumo, mientras que la de los pozos se destinaría probablemente a otros menesteres como cocinar, lavar utensilios y la ropa, baldear los pisos, regar el jardín o llenar los baños privados. Estas actividades necesitan de abundante agua y la de los pozos suele recuperarse con prontitud, no así la de los aljibes que dependen de las precipitaciones.

Normalmente es un agua de menor calidad que las anteriores, como también queda ampliamente probado en Madoz, que por ejemplo las describe así para Valverde de Mérida: "Se surte de aguas potables de una fuente con caño, que cae en un pilar. Para las caballerías y para los usos comunes, en cuatro pozos en diferentes sitios de la población" (Tomo IV: 144-146); o para Aljucén: "...un pozo, cuyas aguas, si bien poco apetecibles, aprovechan los vecinos a falta de otras de mejor calidad" (Tomo I: 126-128).

Clase D- Aguas corrientes de superficie.

Nuestra literatura -no solo la novela sino también la científica- está plagada de la creencia de que los ríos siempre son fuente de abastecimiento para el ser humano, aunque en realidad casi nunca es así. Es una suposición tan arraigada que empapa toda publicación sobre este tema, pero los ríos no son fiables al estar expuestos a toda fuente de contaminación, pues no cumplen ninguna de las condiciones que hemos explicado en el capítulos anteriores.

En el área mediterránea las aguas de un río no son aptas en casi la totalidad de su cauce, aunque pueden ser potables si están cercanas al manantial, pues aún no ha dado tiempo para que se contaminen. Si son arroyos de montaña, las frías temperaturas suelen conservarlas en buen estado para su consumo, pero si el río ya ha tenido bastante recorrido es seguro que ha comenzado la vida en ellos de forma peligrosa. En el caso de cauces anchos y poco profundos el problema se agudiza, el Guadiana es un ejemplo paradigmático, llegando a ser un cenagal en varios tramos. Aun así, a veces se ha aprovechado mediante procedimientos de filtrado, como el que se daba en Calatrava la Vieja (Ciudad Real) o el que se produce en el aljibe de la Alcazaba de Mérida, ambos en época islámica.

En este tipo ya no está garantizada su pureza, por eso se busca siempre que se puede el lugar de donde manan.

Clase E- Embalses y pantanos.

Sus aguas no son aptas para el consumo humano. Vitruvio ni siquiera se plantea que puedan abastecer a una ciudad, y dice (VIII, I) a la hora de encontrar indicios de los manantiales: "...juncos delgados, sauces silvestres, olmos, sauzgatillos, cañas (...). Mas no hay que fiarse mucho de estos indicios, sino que debe buscarse el agua en terrenos -no en lugares pantanosos- donde las plantas anteriormente citadas crezcan de manera natural...”. Hay otros autores que también la desestiman explícitamente. Por ejemplo, Paladio (1, IV) la descarta categóricamente: “La salubridad del agua se reconoce así: ante todo que no proceda de estanques o charcas...”. Es difícil expresar mejor y más claro este concepto.

Frontino (XI), a su vez, no se explica el porqué de la conducción Alsietina construida por Augusto, pues su agua es poco sana -lógico al captar de un lago- y por esto no corre a ninguna parte para uso del pueblo. Solo se explica la fundación de este acueducto por parte de Augusto para surtir a la naumaquia que estaba construyendo y así no privar de caudal a los otros acueductos. El agua sobrante se distribuía para uso de particulares como agua de riego.

En Mérida debido a su topografía (Fig. 9) cada uno de los tres acueductos abastecía a una parte de la ciudad y por eso no hay posibilidad de que cada uno surtiera de un determinado tipo de agua, sino que todos necesariamente debían llevarla potable para las fuentes de cada sector. La depresión que coincide con el decumanus maximus, la actual calle Sta. Eulalia, impide que las conducciones de Cornalvo y San Lázaro lleguen al área del cerro del Calvario, para la cual fue seguramente necesario la construcción del acueducto de los Milagros.

Moreno de Vargas (1633:87), mejor que nosotros, tenía claro que el agua de Proserpina no servía para beber, pues entre las funciones que le asigna no está en absoluto: "...y desde allí la repartían a los molinos que había en la ciudad (...) ansí mismo el residuo de esta agua servía para batanes, tintoreros y zurradores (...) y para regar sus jardines”. Aunque en realidad nosotros sepamos ya que en Mérida la mayoría de estas industrias se situaban extramuros (Alba, 2001: 75), tomando el agua que necesitaban del río Guadiana, sin necesidad de traerla desde tanta distancia.

Resulta también clarificador, si se lee atentamente el libro dirigido por Fernández Ordóñez (1984), cómo de las setenta y siete presas anteriores a 1850 catalogadas -sobre las cuales se tiene documentación sobre su función- ninguna se construyó para abastecer de agua potable a poblaciones, sino sistemáticamente para regadío, ganadería, molinos, etc.; incluso para la jardinería, como en el Escorial.

Históricamente las ciudades nunca se han abastecido de embalses o pantanos naturales hasta los siglos XIX-XX y esto comienza a partir de la revolución industrial con el impresionante crecimiento que tienen las urbes. Su sistema tradicional de abastecimiento es insuficiente y por ello se buscan alternativas para surtir a tanta población (Glick, 1987: 23-33). En muchos casos se captan aguas de menor calidad, lo que redunda en una serie de epidemias –fundamentalmente cólera y tifus- que caracterizan a todo el siglo XIX. Si la peste fue el azote del siglo XVII, la viruela del siglo XVIII, el cólera se cebó en el siglo XIX.

En las ciudades sobre las que tenemos documentación se cumple esto sistemáticamente –valgan como ejemplo Madrid (Segura et al., 2000), Bilbao (Rodríguez, 2002) o Badajoz (Fernández, 1984)-. Para el primer caso es revelador ver cómo se produjo una fuerte polémica en los periódicos con motivo de la construcción de la presa de El Villar, finalizada en 1882. Se discutió sobre la calidad de las aguas que llegarían a la ciudad y de su idoneidad para el consumo de la población, planteándose la posibilidad de depurarlas mediante un proceso de filtración y reposo. Finalmente se admitió por todos que la mejor solución consistía en traerlas mediante un canal cubierto (Fernández, 1984: 467), lo que no impidió que continuaran las epidemias de cólera, como la de 1885.

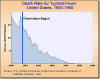

No es hasta comienzos del siglo XX cuando comienza la cloración continua del agua en Inglaterra, extendiéndose rápidamente, y terminando con muchas de las limitaciones que antes se tenía a la hora de captar el agua para el abastecimiento. Por ejemplo, la figura 10 muestra el descenso en picado de las muertes a causa del tifus en Estados Unidos a partir de la adición de cloro. Es entonces cuando se generalizan los embalses, porque ya se puede captar de ellos.

Actualmente para conseguir que el agua de una presa sea potable es necesario someterla a una serie de procesos encadenados que, aunque hacen el agua apta para nuestro consumo, muchas veces no es posible lograr que su sabor sea bueno[4].

Podemos concluir que a la hora de elegir un lugar para emplazar una población se buscará primero un terreno con agua de manantial o de lluvia para que puedan beber sus habitantes. Si no los hay, se abrirán pozos. Si, a su vez, esto es imposible o no se logra cubrir el cien por cien de las necesidades, se captará de los ríos. En este caso solamente de los cauces más cercanos al nacimiento o usando, ya como último recurso, procedimientos de filtrado. Pero este sistema tiene sus limitaciones, pues antiguamente solo era posible utilizarlo para pequeñas cantidades de agua, nunca para un caudal grande. Y si nada de lo anterior es factible, entonces no hay población.

La respuesta humana ante las diferentes calidades siempre tiene su excepción, pues ante la necesidad imperiosa no hay alternativas, como bien resume el refranero popular: "Nunca digas de este agua no beberé o este cura no es mi padre" que resalta dos imposibles que la fatalidad puede hacer posibles.

Capítulo IV: El territorio emeritense y el agua

Se ha justificado la construcción de estos embalses -para abastecimiento de agua potable- como única opción en aquellas áreas donde la escasez lo obligaba, pero esto crea un unicum en la Península que no se da en ningún otro lugar del imperio, cuando hay lugares en toda el área Mediterránea mucho más secos, incluso semidesérticos, y no tenemos ejemplos de este tipo de presas. Para la presente exposición pongamos solo un caso paradigmático: Humeima, un asentamiento al sur de Jordania donde no tienen más de 80 mm de precipitaciones al año y está muy cercana al desierto. En el trabajo de Oleson (1991) se analiza cómo la solución que se adopta, para tener suficiente agua para la vida cotidiana, consiste en conducirla hasta grandes cisternas subterráneas mediante un acueducto, que capta de dos manantiales, almacenándola y acaparando reservas para cuando las precipitaciones estivales son mínimas.

En el caso del territorio emeritense no es necesario llegar a estos extremos, pues en realidad los recursos hídricos son suficientemente abundantes, y no nos referimos a los ríos, que como hemos visto no son aptos para el consumo. Las fuentes y manantiales están presentes en la mayoría de los pueblos circundantes y, si no existen, entonces los pozos vienen a suplirlos. Madoz nos describe cada villa con su fuente de aprovisionamiento -nótese que en ningún caso se toma de ríos o de presas- y nosotros lo hemos traspasado a un mapa (Fig. 11) donde se aprecia la abundancia de ellas.

Lógicamente la topografía es determinante a la hora de elegir un manantial que pueda ser útil para llevar su agua a la ciudad, y habría que estudiar caso por caso para saber si son válidos. De todas formas, los recursos del entorno no se acaban aquí, pues Madoz no incluye los otros manantiales dispersos fuera de las poblaciones y que son muy numerosos. Por poner dos ejemplos cercanos a Mérida: en Mirandilla hay hoy en día en su territorio cuatro fuentes permanentes y ocho que a veces se secan, a las que habría que sumar varias que han desaparecido en la Sierra Bermeja debido a la repoblación con eucaliptos realizada en los años sesenta. En Arroyo de San Serván contamos otros quince manantiales permanentes, aunque algunos no son muy copiosos[5]. Esta es la tónica dominante en toda la zona y, en conjunto, en todo el territorio emeritense son tantos los manantiales -calculamos más de sesenta en un radio de 20 Km.- que descartan la hipótesis de que era necesario captar de las presas. Esto mismo es aplicable a Toledo y Zaragoza y son fácilmente comprobables sus paralelismos con Mérida.

De hecho, debido a que no son copiosos, se recurre a captar de varios de estos manantiales para que el caudal sea abundante, reuniéndolas en una misma conducción como pasa en el acueducto de Rabo de Buey-San Lázaro –que tiene cuatro ramales- y como creemos que pasa también en las conducciones de Cornalvo –más de tres ramales (v. Macías, 1913: 116)- y de los Milagros -posiblemente dos o tres ramales, como apunta Moreno de Vargas: "Por este acueducto traían el agua del Albuhera y otras que a él recogían por el camino"-.

Capítulo V: La relación entre los embalses y los acueductos emeritenses

En Mérida, tanto el acueducto de Cornalvo como el de los Milagros se dirigen seguro a sus respectivos embalses, pero si se acepta que las presas no abastecen a los acueductos, entonces es imposible que sean coetáneas a ellos, como vienen a ratificar los datos que tenemos: En el caso de Cornalvo sabemos que el canal pasa por debajo de la pared hasta la torre de toma y, además, que tiene continuidad aguas arriba de la presa siguiendo varios cientos de metros (Macías, 1913: 116), posiblemente discurriendo por el arroyo de las Muelas en lo que se ha interpretado como un canal alimentador de la presa (Gijón et al., 2001: 24), pero que debe ser uno de los auténticos specus del acueducto, ya que Macías hace alusión a varios canales subterráneos que confluyen en la torre. En nuestra opinión está claro que el canal, o canales, son anteriores al embalse, como ya apuntaron J. Martín et al. (1998 y 2002: 285), que aciertan con su interpretación de que son galerías de captación en el aluvial completamente innecesarias bajo un embalse, por lo que debe corresponderse con un sistema de abastecimiento anterior a la presa. El embalse de Cornalvo es, pues, seguramente posterior al acueducto y, como sabemos que son incompatibles, tiene que estar amortizándolo o se hizo cuando éste ya no estaba en funcionamiento.

Nos parece muy improbable la posibilidad de que las conducciones tuvieran una doble función, tomando de las presas o de manantial según se necesitara para uso industrial o humano, ya que en Cornalvo se puede dar esa opción al tener el ramal de la fuente del Borbollón. Cada vez que se captara del embalse significaría ensuciar todo el canal y dejar a las fuentes de la ciudad sin agua. Las labores de limpieza serían enormes y es inimaginable que los habitantes de Mérida sufrieran periódicos cortes en el suministro, salvo los estrictamente necesarios a causa del mantenimiento de la conducción. Para esto no existen paralelos, aparte de que creo que si hubiera sido así las fuentes nos hubiesen hablado de ello, por la suma extrañeza de los viajeros.

En el caso del acueducto de los Milagros tenemos el canal casi hasta la presa de Proserpina pero se ha perdido varios metros antes de encontrarse con el muro. Aún así, siguiendo la topografía del terreno es seguro que se dirige a ella. Aquí la cuestión es más complicada que en Cornalvo, pues no tenemos una relación física entre ambos elementos.

En primer lugar sabemos que existe una presa inicial cuya cota de coronación no llega a la de la conducción que lleva el agua a Mérida (Fig. 12), por lo que estos dos elementos no pudieron funcionar juntos. Una opción es que fueran obras independientes, la presa por un lado y el acueducto por otro, y el canal siguiera su recorrido por la ladera superando al embalse. Pero esta solución nos parece muy improbable como explicaremos más tarde.

Si el acueducto captara de la presa, en todo caso se realizaría cuando se amplía en altura el muro de contención en un segundo (o tercer) momento, pero solamente podría abastecerse de la torre situada en la margen norte -en la toma que tiene la cota 236-, puesto que la que está en el otro bocín no tiene altura suficiente para llevar el agua a la ciudad al haber muy poca variación con la cota del acueducto de los Milagros (232’02 y 231’38 respectivamente). A eso se le une que se aprecia muy bien como esta última toma rompe el muro de la presa y, además, esta datada en 1577 por Martín et al. (2001: 121-122). Las dos tomas de la primera etapa de la presa, descubiertas en las labores de limpieza que se realizaron en 1992, están bastante más abajo, por lo que se descartan completamente.

Pero tampoco tiene lógica esta explicación, pues si el canal discurre por la ladera sur ¿por qué tomar de la ladera norte? Esto obligaría a atravesar todo el valle hasta llegar al bocín, cuando se podía haber tomado perfectamente en la margen que lleva el acueducto (Fig. 12). No tiene sentido, y por ello nosotros creemos que, al igual que en Cornalvo, el acueducto de Los Milagros no tiene ninguna relación con la presa de Proserpina, habiéndose realizado ésta en un momento posterior para embalsar los manantiales que antes lo surtían, que sabemos existían pues se localizaron varios al vaciarla para quitar los limos a comienzos de los noventa.

Capítulo VI: La cronología de las presas.

En este punto solamente queremos exponer los problemas que se nos plantean, que abren posibilidades difíciles de defender hoy día, pero que no se pueden soslayar en una investigación rigurosa. Seguramente este será el capítulo más controvertido y somos conscientes de que muchos investigadores nos reprocharán no haberlo constituido en el núcleo del artículo, pero nosotros hemos creído necesario avanzar paso a paso, intentando comprender primero por qué es insostenible que los acueductos capten de las presas. Esta imposibilidad física es, por sí sola, argumento suficiente para descartar la unión entre embalses y conducciones; es la explicación básica que está por delante de cualquier obra y por eso lo hemos desarrollado en primer lugar. Los argumentos arqueológicos han de ser entendidos en este contexto, aunque realmente también ellos solos vienen a ratificar lo antes expuesto. Esperamos que futuros trabajos vayan ordenando y completando toda la información de que se dispone hoy día, aquilatando este apartado que por sí solo debiera ser desarrollado con mucho tiempo y medios.

Tenemos varias fechas de C14 asociadas a la presa de Proserpina, aunque es muy discutible su validez como prueba sobre la cronología del embalse. Una fue extraída de un tapón que apareció entre los limos, cercano a las tomas, y la otra de un pequeño fragmento de madera en el opus caementicium del muro. Ambas dan como fecha calibrada los últimos años del siglo I y primeros del s. II d.C., publicadas en el riguroso trabajo de M. Arenillas et al, (2002). Pero pensamos que la fecha no es determinante porque pueden ser trozos de madera reutilizados.

En los datos publicados no sabemos de que parte del tapón se tomó la muestra, pues debido a su diámetro –30cm- si se cogió en el núcleo la posible fecha de corte del árbol seguramente fue cientos de años después, dependiendo de la especie a la que perteneciera. En general para dar una fecha con C14 de una madera no es suficiente con tomar un trocito del material, sino que es necesario un estudio muy riguroso y mucha suerte con la cantidad de datos que ofrezca la pieza para intentar siquiera interpretar, y a veces ni con esas se pueden asegurar las dataciones[6].

Las otras fechas por C14 publicadas se corresponden a las capas de limos cuando se vaciaron y tampoco son fiables, pues citando a los mismos autores (Ruiz y Peña, 1997: 49) honestamente reconocen que: "Las dataciones obtenidas de las muestras de los sondeos mecánicos presentan, en general mayores discordancias, incluso cifras que sobrepasan en varios milenios (sic) la edad de la presa. Esto y su más difícil correlación con las muestras del sondeo manual, sobre las que hemos efectuado los análisis polínicos, aconseja desecharlas en este estudio”. Es decir, se han publicado solo cinco muestras (solo una tiene fecha romana) que casan perfectamente con la teórica evolución del embalse, pero se han descartado todas las que no lo hacen al dudar de su validez.

La inscripción de Proserpina tampoco tiene relación con la presa, ya que se encontró reutilizada en el lavadero de lanas aledaño (Fernández y Pérez, 1893: 30) y lo único que prueba es la posible existencia de un santuario, si acaso cercano a este lugar.

Es necesario entonces recurrir a otras herramientas. En el estado actual de nuestros conocimientos las tipologías de los aparejos pueden ser útiles para encuadrar culturalmente una obra, pero pueden ser engañosos a la hora de datar precisamente. Como muestra está el acueducto de los Milagros, donde a los contrafuertes y pilares se le han dado fechas diferentes atendiendo a su tipología -a veces hasta con tres siglos de diferencia-, cuando tras la lectura estratigráfica es claro que son fábricas coetáneas (Feijoo, 2001: 21). O también que, tomando el modo constructivo, se aporten cronologías totalmente dispares para la misma fábrica del acueducto: Augustea (Almagro, 1983; Álvarez, 1977; Canto, 1982), Constantiniana (García y Bellido, 1972), de Adriano (Casado, 1985), de Trajano y de los Severos (Jiménez, 1976), etc. Ahora bien, lo que sí que estamos en disposición de hacer casi todos los autores, con muy poco tanto por ciento de error, es distinguir las fábricas romanas del resto de las épocas. Tienen un sello característico.

Y el aparejo de la primera etapa de Proserpina no lo posee. Al contrario, casi todos los ítems que la definen no se dan en ninguna obra romana de Mérida y sí en otras épocas posteriores (Fig. 13): Es sillería pero no tiene huellas de las grúas romanas; y tampoco han desaparecido, pues se ve que no han sido repicados una vez colocados en su sitio. Las juntas son sinuosas –no horizontales- y bastante anchas, cuando la mayoría de las romanas normalmente no llegan al milímetro. Varias veces una hilada se desdobla en dos. Algunas hiladas están compuestas por sillares muy estrechos y alargados. No hay orden entre sogas y tizones. Se producen constantes codos. Hay ripios de gran tamaño. Y, por último, no hay formato de ningún tipo, siendo cada sillar completamente diferente al resto.

Las juntas anchas están presentes en obras romanas de Mérida -como en parte de la sillería de los pilares de los acueductos de San Lázaro y Los Milagros- y los codos a veces aparecen, pero con una forma totalmente diferente (en la presa están relacionados muchas veces con sillarcitos mínimos). Esta fábrica en Proserpina es complicado achacarla a que iba a estar sumergida, pues la arquitectura del imperio se caracteriza por una rigurosidad casi matemática. Quizás se cuidara menos la sillería en estos casos, pero hacer las hiladas sinuosas lo veo muy difícil, ya que responde junto con los otros elementos a una concepción constructiva completamente diferente a lo que conocemos en Mérida.

Estas características, en cambio, sí son todas típicas de época Altomedieval y son encuadrables entre los siglos VI y X, aunque actualmente se encuentra en un importante proceso de revisión que puede restringir su margen desde el VIII al X (ver Caballero y Mateos, 2000).

Ya hay algún estudio (v. Caballero y Fernández, 1999: 206) donde basándose en relaciones físicas se plantea que cinco presas, consideradas tradicionalmente como romanas, posiblemente tengan una cronología posterior. En el caso del trabajo citado pueden datarse entre el siglo VII y el IX al estar dentro de un complejo monástico que se encuadra dentro de este paréntesis.

Sobre Cornalvo no tenemos fechas de C14, pero sí una relación física determinante entre la presa y el acueducto, por la cual sabemos que la primera se hace amortizando al segundo, o una vez abandonado éste. El momento de fundación es complicado precisarlo, pero sin arriesgar mucho se puede decir que tiene que ser a partir del siglo V, ya que antes es difícil imaginar que se abandonen las conducciones (v. M. Alba en esta misma publicación).

Analizando toda la bibliografía existente no hemos encontrado ningún dato sobre algún resto romano en la presa, más bien éstos siempre se han imaginado dentro de la estructura de la actual. La presa romana de Cornalvo puede ser una entelequia a la que ha contribuido no poco la existencia de la denominada torre de toma. Es muy ilustrador seguir el proceso historiográfico por el cual se ha fraguado su existencia: primero se ha asociado la presa con el acueducto –lo que ya sabemos que es imposible- presuponiéndose de forma natural que si éste es romano, la presa también lo era (Moreno de Vargas, 1633; Fernández y Pérez, 1893; Macías, 1913; Lantier, 1915; Sánchez, 1947; Fernández Casado, 1961; Jiménez, 1976; Almagro, 1983).

Más tarde se identificó correctamente que lo que ahora veíamos de la presa es obra posterior, pero siempre conjeturando que se hizo sobre un embalse romano previo (Fernández Casado, 1983; Martín et al., 1998; Gijón et al., 2001; Álvarez, 2002; Aranda, F. y Sánchez, J., 2002), aunque todo vestigio del mismo es un postulado basado en una lógica continuista con la tradición historiográfica.

En realidad la estructura que se conoce del embalse bajo la reforma de 1926, alveolar con muros formando retículas, es típica del s. XVIII (Fernández Casado, 1961: 361; Martín et al., 1998: 323 y 2000: 669), posiblemente relacionada con la concesión de la presa a Campomanes en 1773 para poner un molino de papel (Martín et al., 2000: 669). El único autor que vio una presa anterior a ésta fue Moreno de Vargas, pero no nos ha dejado descripción alguna sobre la que poder trabajar. Desgraciadamente lo único que nos certifica es la existencia de un embalse ya en 1633, con lo que el paréntesis cronológico que se nos abre para esta estructura –entre el s. V y el XVII- es muy amplio, aunque estamos seguros de que en el futuro se podrá cerrar mucho más.

Queda como un cabo suelto en esta argumentación el único elemento romano que se aprecia en Cornalvo y aún estamos muy lejos de darle una explicación satisfactoria: es la denominada Torre de toma, pero, si es tal su función, el que se encuentre exenta en el interior del embalse resulta extraño para su época, como apuntan J. Martín et al., que además ya plantean su posible cronología anterior (2000: 669-670).

¿Está realmente relacionada con la presa? ¿es seguro una torre de toma? Como los anteriores autores nosotros lo dudamos mucho. Lo más parecido que hemos encontrado a ella es la torre del acueducto de Aspendos en Turquía (Fig. 14). Si estamos ante este elemento significaría que era necesario construir un sifón para conducir el agua por esta zona, lo que vemos difícilmente explicable, pues en principio se podría seguir bien la curva de nivel. A favor de esta posibilidad tenemos la ventana-puerta en su parte baja, que tanto sorprendía a Maximiliano Macías, y también las planchas de plomo que se encontraron en su interior (Macías, 1913: 116), que quizás pertenecieran a las tuberías necesarias para la conducción. A esto debemos añadir que el canal romano que se aprecia aguas arriba del pantano, bajando por el arroyo de las Muelas, coincide con la cota de coronación de la torre y que tiene una cota muy superior al specus que atraviesa bajo la presa. Probar o desmentir esta posibilidad quedará para futuros trabajos.

Conclusiones

A modo de recapitulación, pues las conclusiones se han ido exponiendo en cada capítulo, podemos establecer una frontera a comienzos del siglo veinte en donde cambia completamente la relación del ser humano con el agua, pasándose, gracias a la adición de cloro primero y luego con todos los procesos de depuración existentes, a casi no importar de dónde se tome el agua para el consumo humano. Antes de esa fecha, sin embargo, en el área mediterránea se captaba para beber solamente de tres fuentes principales: el agua de lluvia, los manantiales y los pozos. Los ríos estaban vedados, a pesar de la creencia general, y solamente se tomaba de ellos si era muy cerca de su nacimiento o utilizando en ocasiones procesos de filtrado. Los pantanos, embalses y presas jamás se utilizaron, cuestión que se ha intentado demostrar en este trabajo y que como último argumento apelamos al sentido común, ya que a nadie se nos ocurre beber de allí directamente.

En el imperio romano siempre se ha tenido mucho cuidado con el agua que se bebía y se sabía perfectamente como controlar al máximo que ni estuviera contaminada ni lo hiciera durante su conducción a la ciudad, como nos demuestran los autores clásicos y los restos arqueológicos conservados. Los tres acueductos que abastecían a Mérida, por sus características, solo podían estar destinados a llevar agua potable. Las presas, por tanto, no pueden estar asociadas a los acueductos de ninguna manera y por lógica deben estar embalsando el agua que antes manaba para éstos.

Al descartar el abastecimiento de agua potable como razón para la construcción de estas presas, se plantea lógicamente encontrar su función. Nosotros estamos seguros de que era muy similar a la documentada de época moderna y, en general, dentro de que muchas de ellas son polifuncionales, lo más difícil es averiguar cuál es el fin principal para el que fueron construidas, pues aquí ya es necesario estudiar cada caso específicamente. Abundantes trabajos hacen referencia a los usos tradicionales que tuvieron estas construcciones por lo que se pueden establecer tres fines básicos que justifican la inversión para la realización de tales obras: la minería, la ganadería o la agricultura de regadío. En un segundo plano, aunque frecuentemente, los grandes embalses se utilizarán para otros fines como la pesca, mover molinos, batanes, etc. sobre todo en periodos estivales en los que los ríos no llevan prácticamente agua. Proserpina y Cornalvo tienen todos estos usos –menos la minería-, aprovechándose su agua en el estío cuando el Guadiana o el Albarregas no llevaban caudal suficiente. Proserpina, además está situada junto a la vía de la Plata, que forma parte de un una cañada, por lo que se aprovechó para situar un lavadero de lanas aguas abajo (v. Moreno de Vargas y Sereno, 2002).

En cuanto a la cronología de las presas, a pesar de lo expuesto, no podemos hoy en día ser más precisos. Aunque los datos apuntan hacia una fecha de fundación altomedieval para la presa de Proserpina y a una medieval o moderna para la de Cornalvo, un cambio de este calibre en la datación universalmente admitida obliga a ir con cautela. Lógicamente se deberán realizar estudios monográficos sobre cada presa, esperando que salgan a relucir nuevos datos que permitan aclarar su cronología, pues aquí se han planteado varias preguntas y algunas propuestas sobre las que trabajar, señalando contradicciones imposibles de analizar en toda su extensión en este artículo.

A lo largo de este trabajo se ha cuestionado el origen romano de las presas de Mérida -algo que no va en detrimento alguno hacia las grandes obras de ingeniería que son los acueductos- y, si es así, debemos concluir con una visión optimista, pues el conjunto monumental emeritense se enriquece ganando quizás una Proserpina altomedieval –lo que históricamente resultaría aún más impresionante- y, si se confirma la hipótesis, una estructura tan singular en el mundo romano como es el posible del sifón de Cornalvo.

BIBLIOGRAFÍA

ALBA CALZADO, M. (1996): “El bruñido en las producciones tradicionales de Estremoz (Alentejo) y Salvatierra de los Barros (Extremadura)”. I Congreso Internacional de Lengua y Cultura en la frontera. Tomo II, pp. 489-501.

ALBA CALZADO, M. (2001): “Apuntes sobre la red de aguas (pública y privada) de la Mérida romana”. Mérida, Ciudad y patrimonio, nº 5. pp. 59-78.

ALBA CALZADO, M. y FEIJOO MARTÍNEZ, S. (2001): “Cerámica emiral de Mérida”. Garb. Sitios Islámicos del Sur Peninsular. pp. 329-375.

ALFÖLDY, G. (2004): “Evergetismo en las ciudades del imperio romano”. La ciudad en el mundo romano. XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Vol. 1, pp. 63-67.

ALONSO MATTHÍAS, F. et al. (2004): “Datación de madera constructiva en San Pedro de la Nave (Zamora) y su interdatación con San Juan de Baños (Palencia)”. La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora). Instituto de Estudios Zamoranos “Florian de Ocampo”. pp. 209-237.

AMAGRO BASCH, M. (1983): Guía de Mérida. Mérida.

ANDREU PINTADO, J. (2004): Munificencia pública en la Provincia Lusitania (siglos I-IV). Institución <Fernando el Católico> (C.S.I.C.), Zaragoza.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. (1970): “El embalse romano de Araya en Mérida”. Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología, pp. 729-732.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. (1977): “En torno al acueducto de los Milagros”. Segovia y la Arqueología romana. pp. 49-60.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. et al. (2002): “Arqueología de las presas Romanas de España: Los embalses de Emerita Augusta y de sus alrededores. Estado de la cuestión”. I Congreso Nacional de Historia de las Presas. Tomo I, pp. 199-226.

ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. (1994): Materiales para la historia de Mérida (1637- 1936). Mérida.

ARANDA GUTIÉRREZ, F. y SÁNCHEZ CARCABOSO, J. (2002): “Las grandes desconocidas entre las presas romanas principales: la Alcantarilla y Cornalbo”. I Congreso Nacional de Historia de las Presas. Tomo I, pp. 267-278.

ARBONES, G. et al. (2003): “Nutrición y recomendaciones dietéticas para personas mayores: Grupo de trabajo “Salud pública” de la Sociedad Española de Nutrición (SEN)”. Nutr. Hosp., mayo-jun., vol.18, no.3, p.109-137.

ARENILLAS PARRA, M. (2002): “Obras hidráulicas romanas en Hispania”. I Congreso: Las Obras Públicas Romanas en Hispania. Mérida. pp. 107-136.

ARENILLAS PARRA, M. et al. (2002): “La presa romana de Proserpina”. TRAIANVS.

https://www.traianvs.net/textos/proserpina.htm.

AYERBE VÉLEZ, R. (2000): “Intervención arqueológica en la urbanización Jardines de Mérida de la Avda. Vía de la Plata. Excavación de un tramo de la conducción <Proserpina-Los Milagros>”. Mérida. Excavaciones arqueológicas 1998, Memoria 4. pp. 39-58.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA (1992): “La presa romana de Proserpina”. Revista de Ferias y Fiestas 1992. pp. 121-126.

BARRIENTOS VERA, T. (1998): “Intervención arqueológica en el solar de la c/ Adriano, 62. El Cerro del Calvario”. Memoria 2. Excavaciones arqueológicas 1996. pp. 27-54.

BERMEJO GARCÍA, A. (1990): “La vigilancia y garantía del agua envasada”. En El manantial. El libro del agua. Badajoz, pp. 112-125.

CABALLERO ZOREDA, L. y FERNÁNDEZ MIER, M. (1999): “Notas sobre el complejo productivo de Melque (Toledo). Prospección del territorio y análisis del Carbono 14, polínicos carpológicos y antracológicos y de morteros”. Archivo Español de Arqueología, nº 72, pp. 199- 239.

CABALLERO ZOREDA, L. (1999b): “Aportación a la arquitectura medieval española. Definición de un grupo de iglesias castellanas, riojanas y vascas”. Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española. Tomo I. Valladolid. pp. 221-233.

CABALLERO ZOREDA, L. (2004): “La fecha de las grapas y el modelo explicativo postvisigodo de San Pedro de la Nave”. La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora). Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”. pp. 427-437.

CABALLERO, L y MATEOS, P. eds. (2000): Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXIII, Madrid.

CANTO, A. (1982): “Sobre la cronología del acueducto de los Milagros de Mérida”. Homenaje a Sáez de Buruaga, pp.157-176.

FEIJOO MARTÍNEZ, S. (2000): “Generación y transformación del espacio urbano romano de Augusta Emerita al exterior de la muralla”. Memoria 4. Excavaciones arqueológicas 1998. pp. 571-581.

FEIJOO MARTÍNEZ, S. (2002): “Aspectos sobre las obras públicas romanas de Emerita Augusta". I Congreso: Las Obras Públicas Romanas en Hispania. Mérida. pp. 11-22.

FERNÁNDEZ CASADO, C. (1961): “Las presas romanas en España”. Revista de Obras Públicas junio 1961, pp. 357-363.

FERNÁNDEZ CASADO, C. (1985): Ingeniería hidráulica romana. Madrid.

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, J. A. (dir.), (1984): Catálogo de noventa Presas y Azudes Españoles anteriores a 1900. CEHOPU.

FERNÁNDEZ Y PÉREZ, G. (1893): Historia de las antigüedades de Mérida. Mérida.

FRONTINO: Los acueductos de Roma. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Traducción: Tomás González Rolán (1985).

GARCÍA Y BELLIDO, A. (1972): Arte romano. Madrid.

GIJÓN GABRIEL, E. et al. (2001): “Abastecimientos hidráulicos a Augusta Emerita: las conducciones de Rabo de Buey-San Lázaro y Cornalbo.” Mérida, Ciudad y Patrimonio, nº 5, pp.17-43.

GLICK, TH. F. (1987): “Ciencia, tecnología y medio ambiente urbano: la crisis del saneamiento en el Londres medieval y victoriano”. Ciudad y Territorio, pp. 23-33.

SEGURA GRAÍÑO, C. et al. (2000): Historia del abastecimiento y usos del agua en la villa de Madrid .

GRANDE-COVIÁN, F. (1993): Necesidades de agua y nutrición. Fundación Española de Nutrición. Publicaciones: Serie Informes, Madrid.

HIERNARD, H. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): “Aqua Augusta. Una inscripción con letras de bronce de Mérida”. Sautuola III, pp. 221-229.

ILEC, (1995): Lake Biwa and it’s enviroment subtextbook for enviromental education. http://www.ilec.or.jp.

JIMÉNEZ MARTÍN, A. (1976): “Los acueductos de Mérida”. Actas del simposio internacional conmemorativo del bimilenario de Mérida. pp 111-125.

JIMÉNEZ MARTÍN, A. (1977): “Problemas de los Acueductos Emeritenses”. Habis. Vol. 7, pp. 271-292.

LANTIER, R.(1915): “Réservoirs et Aqueducts Antiques de Mérida”. Bulletin Hispanique Vol. pp. 69-84.

MADOZ, P. (1848): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar.

MALISSARD, A. (2001): Los romanos y el agua. Herder.

MACÍAS LIÁÑEZ, M. (1913): Mérida monumental y artística. Barcelona.

MARAVER EYZAGUIRRE, F. (1997): “Aportaciones de los médicos del cuerpo de baños al termalismo antiguo. Siglo XIX”. Termalismo Antiguo. Casa de Velázquez y UNED.

MARTÍN MARÍN, C. (2003): “Enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Brotes año 2002”. Boletín epidemiológico de Castilla y León. Vol 19, núm. 5.

MARTÍN MORALES, J. et al. (1998): “El abastecimiento de agua romano a Augusta Emerita”. Actas del II Congreso Nacional de Historia de la Construcción. pp. 321-329.

MARTÍN MORALES, J. et al. (2000): “El sistema hidráulico de Cornalbo en Mérida.” Actas del III Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Sevilla, pp. 665-671.

MARTÍN MORALES, J. et al. (2001): “El sistema hidráulico de la toma profunda de la presa romana de Proserpina (Mérida).” Mérida. Ciudad y Patrimonio, nº 5, pp. 119-127.

MARTÍN MORALES, J. et al. (2002): “La presa de Cornalvo en Mérida”. I Congreso Nacional de Historia de las Presas. Tomo I, pp. 279-287.

MATEOS CRUZ, P. et al. (2002): “La gestión del agua en Augusta Emerita". Empuries, nº 53. pp. 67-88.

MORENO DE VARGAS, B. (1633) (8ª reed. 1992): Historia de la ciudad de Mérida.

NOGALES BASARRATE, T. (2002): “Aquae emeritenses: monumentos e imágenes del mundo acuático en Augusta Emerita”. Empuries, nº 53, pp. 89-111.

OLESON, J. P. (1991): “Acueducts, cisterns and strategy of water supply”. Future currents in aqueduct studies. Editado por A. Trevor Hodge.

O.M.S., (2004): “Relación del agua, el saneamiento y la higiene con la salud: Hechos y cifras -actualización marzo de 2004-” en ORTEGA, J. A. (2002): “Contaminantes medio-ambientales en la alimentación”. Pediatría integral. nº 5, pp. 69-76.

PALADIO: Tratado de Agricultura. Biblioteca Clásica Gredos, nº 135. Traducción Ana Moure Casas (1990).

PERÉX AGORRETA, M. J. (ed.) (1997): Termalismo antiguo. Casa de Velázquez. UNED.

RODRÍGUEZ FURONES, A. (2002): “Las presas en la planificación del sistema de abastecimiento de áreas Metropolitanas. La historia del abastecimiento a Bilbao”. I Congreso Nacional de Historia de las Presas. Tomo II, pp. 331-346.

RUIZ DEL CASTILLO, J. y PEÑA MARTÍNEZ, R. (1997): “Proserpina: el polen testigo del tiempo. Análisis palinológico de los sedimentos del embalse de Proserpina, Mérida”. Ingeniería civil, nº 108. pp. 45-52.

SÁNCHEZ LORO, D. (1947): Emerita Augusta. 1.ª Parte: Historia y Monumentos. Cáceres.

SERENO MARTÍNEZ, J. (2002): “Aproximación a los usos históricos de los embalses. La Charca de La Albuhera de Carixa (Proserpina) en los siglos XVII, XVIII y XIX.” Actas del III Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Sevilla, pp.235-248.

SOBSEY, M. (2002): “Managing water in the home: accelerated health gains from improved water supply”.

SUETONIO: Vida delos doce césares. Trad. de M. Bassols de Climent, vol III, CSIC.

VITORIA MIÑANA, I. y ARIAS JORDÁ, T. (2000): Importancia nutricional del agua de consumo público y del agua de bebida envasada en la alimentación del lactante. Estudio descriptivo de base poblacional. Barcelona, 2000.

VITRUVIO: Los Diez libros de Arquitectura. Trad. por Oliver Domingo, J. L.

[1] Ver http://putumayo.studentenweb.org/d/Agua%20potable%20en%20la%20selva.ppt

[2] Para la conducción de los Milagros, la única sobre la que había dudas, se ha comprobado en las excavaciones realizadas por R.

Ayerbe (2000: 45), sumando un tramo de 250 metros, que estaba abovedado en su totalidad. En este caso el canal es casi siempre

subterráneo y realizado con un hormigón durísimo, mientras que la bóveda iba en superficie y es de mampostería. En cuanto se

cae una piedra se desmorona fácilmente, por eso casi no se ha conservado.

[3] Enfermedades relacionadas con el agua en el mundo, casi todas ellas seguramente presentes en época romana: Origen bacteriano:

Fiebres tifoideas y paratifoideas, Disentería bacilar, Cólera, Gastroenteritis aguda y diarrea, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi

A y B, Shigella sp, Escherichia coli enterotoxigénica, Campylobacter, Yersinia enterocolítica, Salmonella sp, Shigella. Origen

vírico: Hepatitis A y E, Poliomielitis, Gastroenteritis aguda y diarrea, Virus de la Hepatitis A y E, Virus de la polio, Rotavirus,

Enterovirus, Adenovirus, etc. Origen parasitario: Disentería amebiana, Gastroenteritis, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia,

Cryptosporidium.

[4] En Mérida, por ejemplo, para que el agua del pantano de Alange sea potable se la somete a: 1º- Se mezcla con cloro gas, para la oxidación y mineralización de las materias orgánicas; con sulfato de aluminio para la coagulación de materias coloidales; hidróxido sódico para el ajuste del PH; polielectrolíto para la floculación de los sólidos; permanganato potásico para oxidar metales como hierro o manganeso. 2º Floculación-decantación- Eliminación de sólidos y exceso de fangos. 3º Filtración por Arena- Eliminación de sólidos suspendidos finos. 4º Filtración por carbón- absorción de contaminantes orgánicos. 5º Desinfección- esterilización mediante dosificación de cloro gas. (Fuente: Estación de Tratamiento de Aguas de Mérida, folleto informativo, 2004).

[5] Fuentes de Mirandilla permanentes: fuente los Perros, fuente San Pablo, Fuente de Casa Herrera y dos fuentes en la Cerca Blanda. Y que a veces se secan: Las Tres Fuentes, manantial Huerta del tío Sava, fuente la Huertecilla, fuente el Alcornoquillo, fuente de los Burros, manantial Encina Negra, fuente las Lagunillas y fuente de los Zarzales.

Fuentes de Arroyo de San Serván: La fuente Santa, fuente la Bóveda, el manantial del Palanco, la Fuentecilla, los Pocitos, la fuente los Serrano, la fuente los Alacranes, el manantial de las Arenas, la fuente Blanca, el manantial de la Puente, el manantial de la Graílla, la fuente de Altamojá, la fuente del Charco, el manantial del tío Pepe y la fuente de los Pareones.

[6] Dos estudios ejemplares son los realizados para San Pedro de la Nave por F. Alonso et al. (2004) y analizado críticamente por L. Caballero (2004), que muestran lo complejo que es -a pesar de que las muestras pertenecen a elementos constructivos del edificio (no como el tapón de Proserpina)- darle por los primeros cronología a las muestras y, por el segundo, interpretar cómo existen variables que hacen que la fecha apuntada pueda no ser válida.